кусты. Чего боялась? Это через кладбище страшно, а лес… У Островского есть… Мама!! Псих я, псих, это же снег с ветки упал. Ненормальная я. Всего один поворот остался — и все. Поверну, а там… Кто там? Нет, лечить меня надо, точно. Да вон больница! Родненькая! Когда же это я побежала? Надо же — сама бегу, а сама и не чувствую. Сейчас сердце выскочит. Ровнее, ровнее надо. Сейчас дома буду. Сброшу пальто прямо на пол и к мальчишке. Вот все обрадуются. Нет, не обрадуются, накинутся. Пелагея, может, и хлобыстнет чем попало. Целый час, наверное, ждали. А может, и не час, бежала ведь. Уф. Как хорошо, что у нас электричество. Нигде нет, а у нас есть. Александра Ивановна приедет, а он у меня обработан, в повязке. Мазью Вишневского. Нет, буду спиртом, спиртом до самого утра. Пока льешь — не больно. Я над кюветкой. Стерильной. Тогда можно без конца поливать.

Интересно, приехал в Пронино Аркадий? Почему это я о нем? А, вот почему — бубенцы. Шиловские всегда на лошадях с бубенцами. Неужели это они? И спрятаться некуда.

— Это Лидка! — крикнула Зойка.

И голос Аркадия: «Тпруу».

— Садись с нами, — насмешливо сказала Зойка. — Далеко ушла?

— Я заблудилась, — сказала Лида и села с краю саней.

— Это она к больному, — пояснила Зойка Аркадию. — Говорила ей обождать — нет, она гордая.

— А что там? — спросил Аркадий, поворачиваясь к Лиде.

Лида и ответить не успела, Зойка прокомментировала:

— Да Петька Исаков ногу обварил. Умрет, поди-ка, без нее.

Значит, правда. Значит, не обманул парень. Ногу или ноги?

— А доктор где? — опять спросил Аркадий у Лиды.

— Она за доктора, — съязвила Зойка. — Не видно, что ли? С нами и разговаривать не хочет.

— Помолчала бы, — попросил Аркадий. — Видишь, человеку не до шуток.

— Нашутковалась: в больнице никого, а она на вечерку. Взгреют ее теперь, и поделом. Зачем только таких держат да еще деньги платят. — И заорала: — Куда сворачиваешь? Тут два шага — дойдет.

Аркадий стегнул лошадь.

— Останови! Останови, говорю! — тугим от злости голосом закричала Зойка и рванула из его рук вожжи.

Сани вильнули туда-сюда…

Лида приподнялась, встала на корточки и, напружинившись, выпрыгнула в снег. Она бежала и слышала, как громко спорили те двое на дороге. Потом:

— Лида! — крикнул Аркадий.

Лида взбежала на крыльцо.

…Она скинула платок и удивилась: ни звука. Обычная ночная тишина. Не раздеваясь, заглянула в палату. На кровати — опять она на кровати, ведь сколько раз говорили! — похрапывала Пелагея.

— Пелагея Марковна! — крикнула Лида.

— А? — вскинулась та.

— Где мальчик?

— Мальчик? — она смотрела непонимающими глазами.

— Ну да, мальчик. С ожогом.

— А-а-а, — Пелагея протяжно зевнула. — В район его повезли.

— За… зачем в район? Далеко же в район.

— Да я говорила им — обождать. Придет, мол, Лидка, телефоном позвоним. Чего ждать, говорят, — не доктор. Чего сделать может? Уе-е-е-хали, — зевнула она опять.

— А он… в сознании он был?

— Кто его разберет? Кричал — жуткое дело. У меня в ушах до се звенит.

— А вы что? Он кричал, а вы что?

— А что я? Его дома мылом смазали. Довезут.

Господи, господи… Мылом! Криком кричал, а его мылом. Была бы она здесь — не отпустила бы их. Ни за что бы не отпустила. Сразу бы ему укол. Сразу бы и увидели, что она справится. Потом его в кровать. Пелагея — воду кипятить. Спирт. Тампоны. Все как положено. Она знает — как. На практике проходили ожоговых. Что делать? Что делать? А ничего теперь не сделать. До сих пор едут, везут. А она бы уже все сделала… Фу, как жарко.

Она скинула пальто, вышла в сени. На табурете — ведро с водой. Она подняла крышку, сильным ударом руки пробила ледяную корку и, припав к ведру, стала жадно пить колючую злую воду.

лешка работал в колхозной столовой: готовил дрова для плиты, носил из колодца воду — в общем, делал всю черновую, нелегкую работу. Парень он был незлобивый, очень доверчивый, и над ним шутили все, кому не лень.

— Алешка, — сказала ему как-то Настасья-судомойка, — завтра ревизия. Говорят, в колодце воды не хватает — сто ведер. Что делать-то будем?

Алешка хмуро потоптался, ничего не сказал, взял ведра и пошел к речке.

Повариха, подавальщица и Настасья помирали со смеху, наблюдая в окно, как он таскал из реки под горой воду в колодец. Когда он, запаленно дыша, спускался в пятнадцатый или двадцатый раз, Настасья не выдержала, крикнула:

— Хватит, уморишь совсем! Иди помоги котел передвинуть.

— А колодец? — спросил Алешка.

— От дурень, — захохотала ему в лицо Настасья, — да кто же в колодце воду измерит?

Алешка таращил на нее глаза, пытаясь осмыслить сказанное.

Жил в селе конюх Трофимыч, инвалид с деревянной ногой. Давно еще, мальчишкой, Алешка нечаянно камнем зашиб насмерть его собаку. С тех пор Трофимыч возненавидел Алешку. Издевался над парнем, грозил, что убьет. И Алешка до того его боялся, что ночами не раз вставал, прислушивался, не идет ли Трофимыч.

Когда по хозяйству нужна была лошадь, за ней ходила Катерина, мать Алешки, потому что тот наотрез отказывался: так велик был его страх перед конюхом. Но однажды, когда Катерина заболела, пришлось идти за лошадью ему, надо было везти мать в больницу.

Он долго крутился возле конюшни, пока туда не зашел кто-то из колхозников. Трофимыч, не смея выгнать парня, не смея отказать по записке председателя, все-таки не в силах был отпустить его за так:

— Спляшешь — дам. Все на дармовщинку норовите.

Алешка краснел, потел, отказывался, но Трофимыч зыркнул на него своими недобрыми глазищами, и Алешка, как был в шубе, заплясал — тяжело, неумело, взмахивая руками, как птица перебитым крылом.

— Подсыпь жару! — издевался Трофимыч. — Растрясись маненько!

Алешка стучал сапогами, встряхивая головой. Пот струйками сбегал с его багрового лица.

— А частушка где?

Алешка зачастил скороговоркой:

Я зову — ты не идешь,

Я прошу — ты не поешь…

— Громче! — потребовал Трофимыч.

Я другую уведу,

Вот тогда ты запоешь! —

заорал Алешка.

— Да будет тебе, Трофимыч, — укоризненно сказал колхозник, разбиравший тут же сбрую для лошади. — Нашел над кем свой характер показывать.

И Алешка, счастливый этой заступой, сразу расцвел, заулыбался:

— Да я ничего, растрясся маненько, только ноги больно у меня тяжелые.

Вообще односельчане относились к нему неплохо. Женщины из

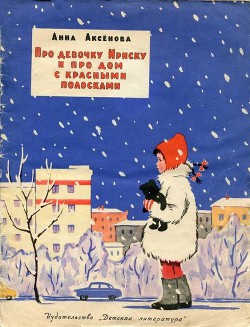

![Долгая дорога домой [1983, худож. Э. П. Соловьева] - Анна Сергеевна Аксёнова](https://cdn.my-library.info/books/379262/379262.jpg)